Derrière les mélodies et les paillettes, l’Eurovision engendre depuis toujours des tensions politiques et sociales. Entre géopolitique, normes d’inclusion et de diversité, et liberté d’expression, le concours qui se rêve apolitique véhicule malgré lui le reflet de l’actualité mondiale. Comment les différentes organisations communiquent-elles sur leur positionnement en temps de crise internationale ?

Quand fête devient front

Malgré la volonté de l’Union européenne de radiodiffusion (UER) de maintenir un statut apolitique, l’Eurovision est un événement politisé — et ce, depuis ses débuts. Initialement créé pour resserrer les liens post-guerre entre sept nations européennes, le concours a longtemps exclu les pays du bloc soviétique, jusqu’à la chute du mur de Berlin.

Même après cette ouverture, les enjeux politiques ont continué de se multiplier, indépendamment de l’organisation, qui a d’ailleurs dû réajuster son système de vote afin d’éviter les biais liés aux votes entre pays aux liens étroits.

Aujourd’hui, le concours reste un champ de bataille idéologique. Les artistes cherchent toujours à faire de leur participation un canal d’expression — politisée ou non — pour porter un message de paix mondiale et d’inclusivité devant des millions de spectateur·rice·s.

De leur côté, les publics attendent une représentation équitable et juste d’une culture historiquement queer, qui constitue aussi un terrain stratégique pour des démonstrations de soft power. Pourtant, en tentant de maintenir une posture apolitique, l’UER prend paradoxalement des décisions qui restreignent la visibilité de certaines communautés et identités.

Ces choix entraînent des accusations de double standard de la part des fans et de certain·e·s artistes comme Nemo, le·la représentant·e suisse, lors de la conférence de presse suite à sa victoire en 2024.

Asked Nemo about fans being forced to throw their non-binary flags.

— Dan (@vDanDesign) May 11, 2024

They ended with the statement; "I broke the code and I broke the trophy, the trophy can be fixed... maybe the #Eurovision needs a bit of fixing too." pic.twitter.com/BOGHZZwGcg

Les récentes décisions prises par l’UER font écho aux polémiques survenues lors de la dernière édition de l’Eurovision à Malmö, en Suède. L’organisation continue de faire l’objet de critiques concernant la participation d’Israël, malgré son implication dans le conflit du Proche-Orient, alors qu’elle avait exclu la Russie du concours en 2022 après l’invasion de l’Ukraine.

Ce positionnement suscite de vives réactions quant à la cohérence des critères de l’UER, aussi bien chez les participant·e·s que chez les fans. Des anciens participants et participantes ont décidé de prendre la parole et d’appeler à l’exclusion d’Israël de l’édition 2025, sous la forme d’une lettre ouverte en collaboration avec l’ONG Artists for Palestine et le mouvement BDS, en affirmant que :

“Le silence n’est pas une option. Alors que les mouvements autoritaires et l’extrême droite gagnent du terrain à travers le monde, notre devoir de prendre la parole est plus urgent que jamais. Nous nous unissons donc pour affirmer que la complicité de l’UER avec le génocide commis par Israël doit cesser. En continuant à offrir une plateforme à la représentation de l’État israélien, l’UER contribue à normaliser et à blanchir ses crimes. L’UER a déjà prouvé qu’elle était capable de prendre des mesures, comme en 2022 lorsqu’elle a exclu la Russie du concours. Nous refusons ce deux poids, deux mesures concernant Israël.”

Face aux pétitions en ligne et les manifestations organisées dans les rues des villes qui accueillent le concours, l’Eurovision de son côté ne semble pas vouloir justifier ces décisions directement sur ses réseaux, mais prend le temps de répondre aux médias.

C’est Martin Green, directeur du concours, qui répond au journal britannique The Independent en affirmant que “l’UER reste aligné avec les autres organisations internationales qui ont pour l’instant pris la décision de continuer d’inclure les candidats israéliens dans les compétitions les plus importantes” et insiste sur le fait que leur rôle est encore de “s’assurer que le concours reste universel en promouvant le lien humain, la diversité et l’inclusivité à travers la musique.”

Bâle 2025 : le reflet d’un futur conservateur?

Les débats autour du financement et de l’organisation de l’Eurovision 2025 à Bâle reflètent certaines dynamiques observées à l’échelle mondiale. Le 24 novembre 2024, un référendum cantonal est approuvé par 66,6 % des votant·e·s, validant un crédit de 37,5 millions de francs suisses pour l’accueil du concours.

Cependant, le parti ultra-conservateur Union Démocratique Fédérale (UDF) lance une pétition pour contester l’utilisation de fonds publics, qualifiant l’événement de stratégie de propagande LGBTQIA+ et de «célébration de l’occultisme». La pétition récolte 4 000 signatures.

En réponse, la ville de Bâle prévoit un dispositif anti-violence afin d’assurer la meilleure expérience possible aux festivalier·ère·s. Refuges, hotline 24h/24 et équipes mobiles de sensibilisation seront présentes pour lutter contre toute forme de violence et de discrimination.

L’office de la sécurité du canton de Bâle-Ville veut ainsi s’assurer que “la haine des minorités, la transphobie, le harcèlement sexuel et toute autre forme de violence n’ont pas leur place à Bâle”. De tels dispositifs semblent être de plus en plus pertinents dans le contexte européen, où l’UDF n’est pas le seul parti à s’opposer aux valeurs d’inclusivité associées au concours depuis ses débuts.

Dans un climat porté par la montée de l’extrême droite dans le monde, les efforts pour une organisation et une communication inclusives doivent être renforcés de la part de l’UER. En tant qu’icône de la communauté queer, l’Eurovision voudra s’éloigner du virage stratégique adopté par des géants comme Meta qui consiste à abandonner leurs précédentes politiques de diversité et d’inclusion sur leurs plateformes.

La plus grande scène queer… en péril?

L’Eurovision s’est solidifiée depuis des années comme l’événement de référence en matière de visibilité médiatique pour la communauté LGBTQIA+, créant ainsi un vaste espace propice à l’expression queer. Mais ce paysage semble se fragiliser face au contexte géopolitique actuel.

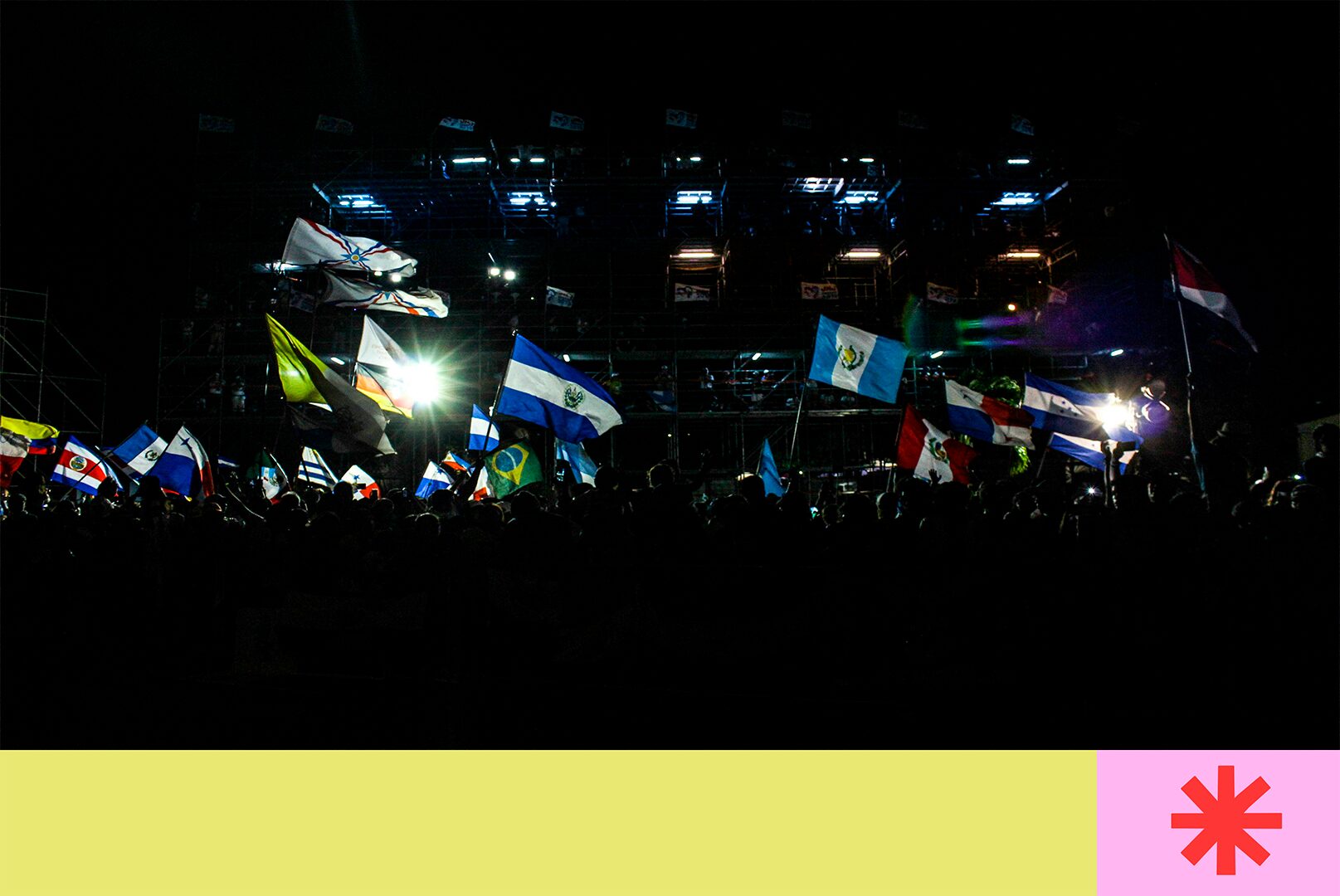

L’UER a profité de l’édition 2025 du concours pour instaurer de nouvelles règles interdisant aux artistes de brandir d’autres drapeaux que celui du pays qu’ils ou elles représentent. Ce cadre rigide surprend, mais n’est pas inédit : en 2016, l’UER avait publié une liste de drapeaux interdits, qu’elle avait dû assouplir après de nombreuses protestations. En 2024, c’est au tour de Nemo de devoir cacher son drapeau non-binaire, qu’iel a “fait passer en contrebande” afin de pouvoir le brandir sur scène lors de sa victoire.

L’organisation néerlandaise de défense des droits des homosexuel·le·s COC Nederland se bat actuellement pour faire retirer cette décision qu’elle considère comme “ridicule”. Pour la communauté, interdire des drapeaux LGBTQ+ renvoie le message que leurs identités doivent rester cachées, dans un moment où la visibilité queer est plus que jamais essentielle. Selon leur porte-parole, cette interdiction portera préjudice aux symboliques de liberté d’expression et d’inclusion qui ont longtemps été synonymes d’Eurovision. Il affirme même :

“C’est comme interdire aux gens de se tenir la main, de s’embrasser ou de porter des boucles d’oreilles. Un drapeau comme celui-là est un symbole de qui vous êtes.”

L’UER cherche à rassurer son public via ses déclarations à la CNN : la nouvelle réglementation cherche à rendre plus clair quel pays se présente sur scène durant chaque passage. Veillant à garder son statut apolitique, le directeur Martin Green insiste sur le fait que leur but reste de “trouver un équilibre afin de permettre à nos publics et artistes d’exprimer leur enthousiasme et leur identité, tout en apportant plus de clarté aux délégations concernant les espaces officiels.”

Les artistes rapportent qu’ils et elles doivent de plus en plus trouver des nouveaux moyens de contourner les interdictions d’expression politique. Le mécontentement de plusieurs fans qui craignent un basculement dans les valeurs fondamentales du concours se fait entendre plus fort que jamais durant la semaine qui précède la 69ème édition d’Eurovision qui aura lieu en Suisse, mais rencontre pour le moment un silence assourdissant de la part de l’organisation. Ce silence pesant résonne douloureusement au sein d’une communauté qui a longtemps chanté haut et fort pour sa liberté et son droit à l’expression.